‘소멸’을 경험한 무언의 관찰자적 존재들이 현존하는 삶의 방식

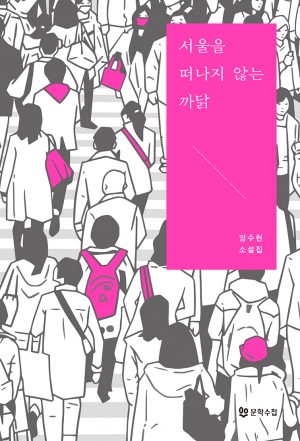

2008년 〈문학수첩 신인문학상〉으로 등단한 임수현은 탄탄한 문장력과 관계에 대한 깊은 사유로 주목을 받는 작가이다. 첫 소설집 《이빨을 뽑으면 결혼하겠다고 말하세요》에서 삶의 모순점들을 관통하는 아이러니들로 인한 결핍의 고통을 경쾌하게 그려냈고, 장편소설 《태풍 소년》에서는 사춘기 소년의 예민한 감각과 미묘한 심리를 통해 성장의 속성을 포착해냈다. 타인에게도, 사회적으로도 쉽게 포섭되지 않은 개인의 내밀한 욕망을 주목해온 작가는 소설집 《서울을 떠나지 않는 까닭》에서 ‘내면’과 ‘외면’의 간극에 다시금 돋보기를 들이댄다.

이 소설집 속 작품들의 등장인물들은 주인공인 동시에 관찰자이다. 그들에게는 사랑하는 존재가 있다. 그들은 끊임없이 생각하는 방식으로 사랑한다. 사랑을 생각한다. 〈서울을 떠나지 않는 까닭〉에서 ‘나’는 계호를 생각한다/사랑한다. 〈포도밭에서 너처럼 목이 말라〉에서 ‘나’는 너를 생각한다/사랑한다. 〈백일 년 동안 걸어, 나무〉에서 ‘나’는 노파-나무를 생각한다/사랑한다. 그들은 자신의 감정에 대해 말할 때에도 마치 자신의 것이 아닌 타인의 것을 말하는 방식으로 말한다. 주목할 것은 이러한 인물들의 말하기 방식이다. 기묘하게도 그들의 어투에는 슬픔이나 기쁨도, 분노와 환희도 없다. 이들의 텅 빈 감정의 자리를 채우는 것은 문장이다. 그 문장들은 바깥을 관찰하기도 하지만 ‘나’의 내면을 관찰하기도 한다.

또한 이 주인공들은 아무런 욕망 없이 탐욕스럽게 생각만을 욕망하는 것처럼 느껴지기도 한다. 여느 소설에서 쉽게 찾아볼 수 없는 특성이다. 그 이유는 그들이 거의 파괴적이라고 할 수 있는 육체적 관계 이후의 지점에 서 있기 때문이다. 모든 것이 망가지고 난 후, 그 후에 그들이 있다. 〈구름의 출처〉는 세상이 거대한 구름에 뒤덮인 이후의 세계를 이야기한다. 구름 때문에 비행기가 다닐 수 없고, TV도 나오지 않는다. ‘나’는 움직이지 않는 세계에 갇혀 있다. 〈쑥으로부터〉의 세계는 원전 사고 이후의 세계다. ‘쑥’은 원전 사고 희생자들과 생존자들을 지칭하는 은어다. <쑥으로부터>의 세계는 이전 세계로 돌아갈 수 없는 세계, 회복이 불가능한 세계를 뜻한다. 〈카바레〉에서 “아버지의 특별한 우정”을 목격한 ‘기태’의 삶은 전과 후가 극명하게 나뉜다.

사람은 언제 관찰자가 될까? 자신의 욕망마저 관찰하게 되는 시기는 언제일까? 그것은 일종의 죽음을 경험한 이후일 것이다. 하나의 세계가 이후의 세계가 된다는 것은 이전의 세계가 죽었다는 것을 의미한다. 이후의 세계에 사는 자는 이전 세계의 죽음을 목도한 자다. 한 세계의 죽음을 살아낸 자는 한 발 물러서게 된다. 이후의 세계 또한 다른 죽음을 향해 가는 시간임을 알기 때문이다. 이렇게 목격자는 관찰자가 된다. 한 세계의, 한 자아의 죽음을 목격한 자는 냉소를 포즈로 갖는다. 그러나 그의 내면에는 시신이 남아 있다. 하나의 죽음이 남긴 시신.

〈지진 발생 시 행동 대처 요령〉에서 ‘나’는 마지막 장면에서 나를 사랑하던 ‘V’가 죽었다는 소식을 뒤늦게 듣는다. 그는 지하철의 “미세한 진동”을 느끼며 “세상은 어떤 방식으로든 그렇게 조금씩 흔들리고 있었다”는 것을 깨닫는다. 죽음의 흔적은, 주검은 사라지지 않는다. 세상을, 누군가의 삶을, 조금씩 흔들면서, 현전한다.

.

소실점, 생과 멸 그리고 관찰자의 열망이 풍경처럼 이루어지는 곳

그럼에도 그들은 사랑을 한다. “사랑해”라고 한 번도 발설하지 않는 방식으로. 이 소설집의 주인공들의 사랑은 소실점에서 비로소 가능해진다. 실제로는 만날 수 없거나, 멀리 있거나, 이미 멀어진 시간상에 있는 두 존재, ‘나’와 ‘Y’이거나 ‘나’와 ‘너’이거나 그 존재들을 가상의 어떤 시간, 시간이 사라진 공간에 위치하도록 했을 때 그제야 비로소 만나게 되는 한 점. 두 존재가 사라져버린 것만 같은 한 점. 그곳에서 그들의 사랑은 비로소 가능해진다. 이때 소실점이란 사라진 점, 잃어버린 점, 소멸해버린 점으로 읽히기도 한다.

임수현의 소설에서 주인공들이 이 소실점에서 만날 때, 소실점의 사랑을 할 때 그들의 내면에서 풍경은 나타나고, 그들은 풍경 자체가 된다. 생각하기를 멈추지 않음으로, 그 골똘함으로 풍경 자체가 된다. ‘나’는 구름을, 비를, 나무를 본다, 생각한다, 느낀다. 그것들은 그에게 풍경으로 나타나고, 그 풍경의 일부가 된다.

이렇게 풍경으로 탄생한 ‘나’는 오직 아무것도 잊을 수 없다. 나와 풍경은 분리되지 않기 때문에, 나는 풍경을 대상으로 인식하지 않기 때문에 그것을 잊을 수 없다. 내가 생각하는 것은 풍경의 외면도, 나의 온전한 내면도 아닌 어떤 것, 풍경과 나 사이의 접점, 시간이 자아낸 나무 같은 것이다. 그리하여 ‘나’는 이 사랑을, 이 삶을, 이 풍경을 산다. 풍경 안에서 너와 나는, 당신과 나는, 사랑과 삶은 분리되지 않는다. 모든 것을 품은 풍경은 뒷짐을 지고 풍경으로 있다.

“낙원은 그곳으로 가 무인도가 되려는 것일까. 나는 그가 그러하리라 생각한다. 낙원은 점점 사라지고 바닷속으로 잠긴다. 바닷물은 따뜻하고 위험하다. 지금 당장 그것을 증명할 수는 없다. 어쩌면 우리가 더 이상 인간이 아니게 될 어느 시간 그것은 비로소 증명될지 모른다. 어쩐지 그 시간이 보이는 듯도 하다. 그렇게 소실점으로 잠긴 낙원이 바로 저기 저 둥근 섬인가 보다. 섬이 무덤의 모습을 닮은 까닭이다.”(〈쑥으로부터〉에서)

.

.

.

■ 본문 중에서

.

3년 전 8월 그날 오후가 고스란했던 건 나와 관련된 에피소드를 기대했기 때문이었는지 모르겠다. 하지만 그해 겨울이 오기 전에 태국으로 떠나 27개월 동안 서른다섯 나라를 여행한 계호는 돌아오자마자 서울과의 이별을 선언했다. 계호는 서울을 떠날 준비를 하는 동안 봄여름 밤을 글과 사진으로 기록했는데, 서울과 남쪽 읍을 넘나드는 허공 아래에는 계호 혼자 있었다. 그날은 물론, 나는 없었다. 나는 혼자 계호가 입 다물었던 오후를 메아리 삼아 서울의 밤을 무작정 걸어 거인을 목격하게 되는데, 독창적인 생각도 아닌 시늉에 지나지 않는 산책의 시간이 밤인 까닭은 신은 어둠의 편. 하루는 자정에서 시작한다는 사실을 상기하면 못생긴 나를 용서하고 다시 시작할 수 있는 시간이기 때문이라고 주장하고 싶어진다._44~45쪽, 〈서울을 떠나지 않는 까닭>에서

.

빨래가 깔끔하게 마르면 여관에서 떠날 줄 알았는데, 엄마는 그동안 젖은 걸음이 늪이 된 것처럼 통 움직일 낌새가 없었다. 노파 역시 여관의 모든 빨래를 도맡은 엄마더러 마음 놓고 머물라며 붙들었다. 아빠를 수소문하러 나가는 시간도 점점 늦어졌다. 엄마는 노파와 내실에서 고구마줄기를 벗기면서 말동무를 했다. 국수를 삶아 권유하는 노파를 위해 엄마는 찐 옥수수나 술떡을 사 오곤 했다. 기태는 처음으로 가방을 끌러 방학숙제를 끼적거리며 두 여자의 대화를 엿듣고는 했다._105쪽, 〈카바레〉에서

.

어디 하나 줘봐요.

낙원이 젖은 손을 옷자락에 쓱쓱 닦고 손을 내밀었다.

나는 오디를 쥔 손을 꽉 다물었다.

괜찮아요.

어쩌면 낙원도 그 미신에 솔깃해 엽록소가 부족해져 점점 창백해지는 건지도 몰랐다. 나는 망가진 오디를 버리고 뽕나무 가지에 매달려 가장 굵고 까만 오디를 하나 따 낙원에게 내밀었다. 낙원은 태어나서 처음으로 오디를 본 것처럼 한참 들여다보더니 입에 넣고 오물거렸다.

다네요._155~156쪽, 〈쑥으로부터〉에서

.

그리고…… 우리는 2007년 1월 21일 만났다. 나도 수긍할 수 있는 만남은 그때가 처음이다.

나는 1월 21일 새벽 1시에 V의 전화를 받았고, 우리는 그날 점심 이태원 초입에 자리한 인도 음식점에서 만났다. 나는 갈릭 난과 탄두리 치킨, 라시를 시켰고, V는 치킨 비리야니와 카스를 시켰다. 커리 종류를 좋아하기는 하지만, 어쩐지 처음 만난 사람과 향신료가 넘치는 이국의 음식을 두고 앉아 있다는 게 서먹한 걸 떠나 조금 우스꽝스레 여겨졌다.

“지진 느끼셨어요?”

V는 마치 어젯밤으로 회귀한 듯 그 말을 했다. 어젯밤 전화를 걸어와서 자신이 누구인가를 밝히고는 잠깐 아무 말도 않던 V의 첫마디도 그랬다. 혹시…… 지진 느끼셨어요?_184쪽, 〈지진 발생 시 대처 행동 요령〉에서

.

꿈에서도 누군가를 기다리고 있었던 걸까. 내가 마지막으로 보았던 사람은 사진기에 가려 얼굴이 희미한데, 알 것도 같고 모를 것도 같은 어떤 눈빛이 자꾸 나를 들깨웠다. 시간의 더께에 짓눌려 조는 시간이 대부분인 내게, 깜깜한 잠의 너울 저편에서 번뜩거리는 안광은 당연히 수상했다. 눈에 갇혀 주린 짐승일까, 해와 달의 얼럭일까, 아니면 사자의……. 아무리 눈을 씀벅거려도, 검지로 비벼도 다래끼처럼 사라지지 않는 그 눈을 나는 잠 속에서도 기웃거리고, 경계하고, 궁금해했다._271쪽, <백일 년 동안 걸어, 나무>에서

■ 차례

구름의 출처 7

서울을 떠나지 않는 까닭 41

카바레 81

쑥으로부터 121

병든 다음 163

지진 발생 시 행동 대처 요령 177

포도밭에서 너처럼 목이 말라 215

백일 년 동안 걸어, 나무 261

작가의 말 299

해설 | 윤해서(소설가): 말할 수 없다 말하고 싶다 잊고 싶다 잊을 수 없다 303